Edito Novembre 2019 :

Evo Morales a quitté le présidence de la République bolivienne le 10 novembre 2019 et s’est réfugié au Mexique, après presque 14 ans à la tête de l’État plurinational de Bolivie. Il a d’abord été élu fin 2005 avec 53,7% des suffrages, avant d’être réélu trois fois : en 2009 d’abord avec 64% des voix, en 2014 ensuite dès le premier tour avec un score de 61,4% et enfin en 2019 au premier tour avec 47,1% des voix au terme d’un dépouillement très contesté notamment par l’Organisation des États américains dans un rapport soulignant de nombreuses irrégularités dans le processus électoral.

Entre 2006 et 2019, la Bolivie a vécu un véritable miracle économique : avec 10 millions d’habitants et 1 million de km² de superficie, ce pays a vu son PIB être multiplié par quatre (de 9 à 40 Mds $) ; le PIB par habitant a triplé ; le taux de pauvreté a été divisé presque par deux (de 60% en 2005 à 35% en 2019) ; la richesse a doublée (hors inflation) ; la croissance économique a oscillé entre 4 et 7% entre 2006 et 2013 ; le taux de chômage est l’un des plus faibles d’Amérique latine avec 3,3% de la population active (David Gormezano, Bolivie, les années Evo, France 24, 11 octobre 2019).

Cette forte croissance est le résultat, d’une part, de la situation favorable du pays disposant de nombreuses richesses naturelles : deuxième réserve de gaz naturel d’Amérique du Sud après le Venezuela et un gaz qui représente 35% des exportations du pays ; première réserve mondiale de lithium ; de nombreux filons de fer et de cuivre ; le pays a aussi bénéficié des hausses des matières premières, notamment du gaz jusqu’en 2014. D’autre part, le miracle bolivien s’est forgé sur une large redistribution des richesses : dans un premier temps, Evo Morales a nationalisé les entreprises du secteur de l’énergie, puis celles du secteur minier, avant de procéder, dans un second temps, à une redistribution très importante des richesses : il a augmenté le salaire minimum de 13% dès la première année, concentré ses efforts sur l’alphabétisation, distribué des bons scolaires aux familles pauvres, réduit de moitié le salaire du président et celui des hauts-fonctionnaires, adopté une loi sur la redistribution des terres ; l’État a par ailleurs investi massivement dans les infrastructures de la santé, de l’éducation, des sports et des transports (comme le téléphérique qui relie El Alto au cœur de La Paz).

Mais, la Bolivie a conservé une économie peu diversifiée, trop dépendante des fluctuations des prix des matières premières, peu industrialisée, surexploitant ses ressources. Comment faire face au défi de se développer tout en préservant l’environnement ? Et c’est sur cette question qu’Evo Morales a commencé à mécontenter les Boliviens, en trahissant au fil des ans ses promesses de protection des populations amérindiennes et de la Terre Mère (la « Pachamama » comme l’appellent les indiens Aymara et Quechua).

Nous avons tous regardé cet été avec impuissance les incendies dévastateurs dans la forêt amazonienne, tant au Brésil qu’en Bolivie. Aussi grande qu’un océan ou que l’Union européenne, la jungle amazonienne est le poumon vert d’une planète qui s’asphyxie avec ses 5,5 millions de km² à cheval sur 9 pays (Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, France, Guyana, Pérou, Suriname, Venezuela). Or, les incendies de grande ampleur en Bolivie traduisent bien le désastre de la politique économique d’Evo Morales qui, depuis plusieurs années, a développé un discours international protecteur pour la Pachamama tout en faisant méthodiquement le contraire dans son pays.

Ainsi, le président bolivien a-t-il fustigé souvent, non sans raison, la responsabilité des pays capitalistes en matière de dérèglement climatique, par exemple dans les conférences de Chuquisaca et de Copenhague en 2010, ou encore à la CPO21 à Paris en décembre 2015 : « nous participons à ce sommet pour exprimer notre profonde préoccupation pour les phénomènes dramatiques qui ont lieu et qui menacent de tuer toute forme de vie, et surtout de tuer la Terre mère… La cause et la responsabilité de ce déclin sont dus au système capitaliste ». Mais, il ne s’est jamais remis en cause lui-même.

Or, pour l’ancien ministre d’Evo Morales et ancien ambassadeur bolivien auprès de l’ONU Pablo Solon, si le discours du président bolivien n’a pas changé, dans les faits, il regrette que celui-ci ait choisi la facilité, la voie de l’extrativisme au détriment de celui de la préservation de l’écosystème : « Nous aurions pu devenir un pays agro-écologique, qui abandonne les OGM, les agro-carburants et qui promeut une production écologique. Oui mais, suivre ce chemin était beaucoup plus difficile qu’emprunter celui de l’argent facile produit par l’extractivisme ». En effet, le credo d’Evo Morales est bien « extraire sans cesse davantage de richesses naturelles », comme il le rappelait pendant sa campagne en septembre 2019 en incitant les jeunes générations à se spécialiser dans l’industrie des hydrocarbures : « Pour fournir ces marchés extérieurs, nous avons besoin d’explorer, d’explorer, d’explorer encore. Ma recommandation aux jeunes générations c’est de spécialiser dans les domaines techniques, dans le secteur pétrolier, devenir ingénieur dans tout ce qui touche à l’énergie » (« Bolivie, les années Evo »).

Mais, ce dogme ne faisait déjà plus l’unanimité car, depuis 2010, les décisions économiques d’Evo Morales ont été prises au détriment d’un développement durable du territoire. C’est de cette période que datent les premières fissures dans la base électorale du président bolivien, lorsqu’il a envoyé l’armée à Potosi, dans le sud de la Bolivie, pour réprimer la grève des mineurs et qu’il a décidé une augmentation généralisée des prix des hydrocarbures pour remplir les caisses de l’État (même s’il l’a annulée ensuite). Cette désaffection n’a ensuite cessé de croître au gré des décisions présidentielles ultérieures. En 2011, le gouvernement a voulu construire une route de plus de 300 kilomètres à travers le territoire indien de Tipnis, au cœur du parc national Isiboro-Sécure (à cheval sur les départements de Béni et de Cochabamba), une réserve naturelle située dans la partie amazonienne du pays, sans consultation préalable des habitants ni d’évaluation de l’impact environnemental. Pour protester, les indigènes ont entamé une marche de plus de deux mois vers La Paz où ils sont arrivés sous les acclamations de la population. La répression brutale initiale par la police, pour tenter d’enrayer cette marche pacifique, a suscité l’émoi dans tout le pays et le soutien de l’opinion publique au mouvement indigène, entraînant la démission de deux ministres et de Pablo Solon, l’ambassadeur bolivien auprès de l’ONU.

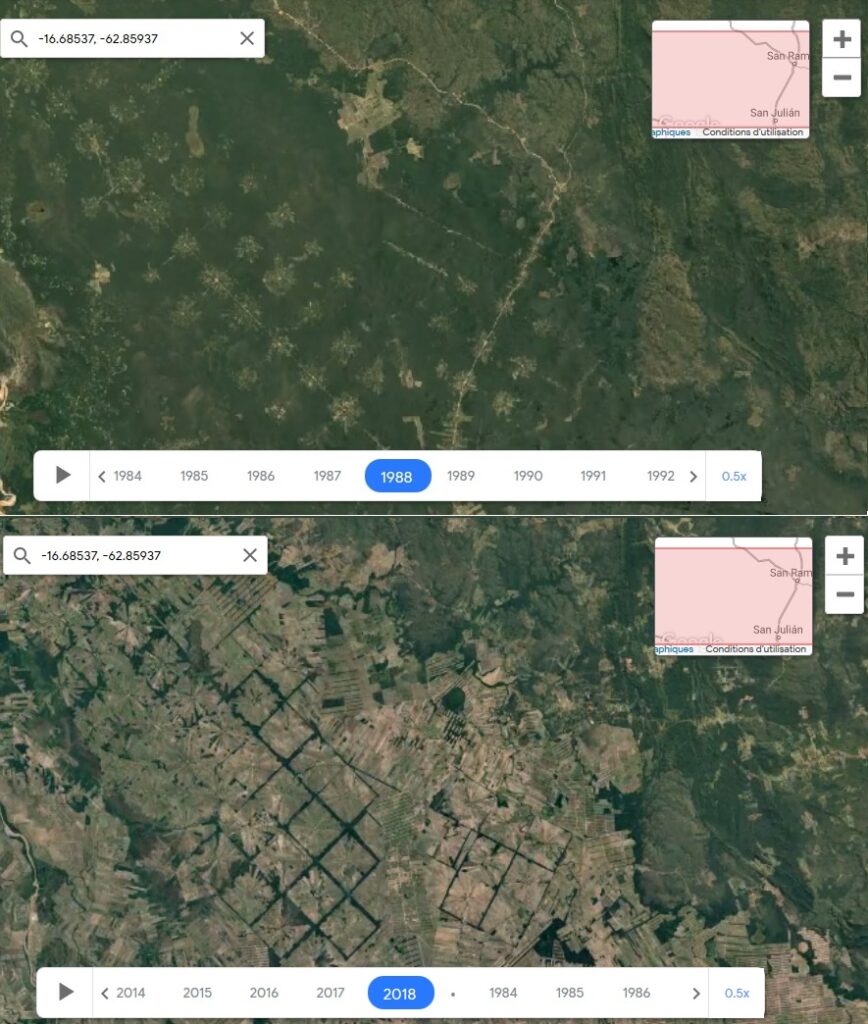

La Bolivie fait face, depuis de nombreuses années, au défi de la déforestation. Les chiffres sont impressionnants : en 10 ans, entre 2000 et 2010, 1,8 millions d’hectares de forêts ont disparu. Le phénomène n’a cessé de s’accélérer sous l’ère Evo. En 2017, la Bolivie perdait annuellement en moyenne près de 200 000 hectares de forêts, soit, 280 000 terrains de football ou encore l’équivalent de 27 fois la surface de Paris. En janvier 2017, un rapport de l’ONU a classé la Bolivie 7e pays en matière de perte de zones forestières dans le monde pour les mêmes raisons qu’au Brésil : l’élevage, l’agriculture intensive (soja par exemple), l’exploitation minière, mais aussi la culture de la coca dont la Bolivie est le premier producteur mondial.

La protection des zones forestières est pourtant mentionnée dans la Constitution et certaines autorités mettent en place des initiatives de reforestation (spot de publicité pour inciter à planter des arbres)… mais sans grande motivation quand l’on sait que l’industrie du bois est l’une des plus lucratives du pays et représente 3% du PIB. Comme au Brésil, la forêt amazonienne bolivienne disparaît de façon inquiétante : les feux sont généralement provoqués par les brûlis autorisés par le gouvernement pour gagner des terres agricoles, selon la technique traditionnelle du « chaqueo » que dénoncent les ONG environnementales.

Dès 2011, la représentante de l’ONU en Bolivie, Yoriko Yasukawa, déclarait : « Si la Bolivie ne figure pas parmi les grands coupables du réchauffement global [de la planète], nous croyons cependant qu’elle n’a pas fait suffisamment en matière de réduction [des gaz à effet de serre] si l’on songe qu’elle détruit chaque année 300 000 ha de forêt » et insistait sur le fait que cette déforestation affecte sévèrement les indigènes boliviens..

En 2016, selon le professeur Jean-Pierre Lavaud, sociologue spécialiste de la Bolivie, « Un abîme sépare les propos exaltés du président bolivien en défense de la Terre Mère (Pachamama) et la politique dévastatrice de la forêt qu’il met en œuvre » : ainsi en mai 2013, un décret suprême d’Evo Morales a confirmé le déboisement illégal de 5 millions d’hectares de forêt en application d’une loi votée quatre mois plus tôt afin de mettre en culture 20% des territoires forestiers. Or, « déboiser 20% de l’Amazonie bolivienne revient à mettre en péril la structure de la forêt, rompre la continuité des écosystèmes, réduire la biodiversité et les ressources traditionnelles de subsistance ». En 2014, une loi minière est venue limiter en outre certains droits des peuples autochtones inscrits dans la Constitution, tel que le droit à la consultation préalable ou celui à une réparation compensatoire (Laurent LACROIX, La situation des peuples autochtones dans la Bolivie d’Evo Morales, 30 mai 2018, ritimo.org). Une loi votée en 2016 a encore élargi les surfaces à déforester.

En 2018, le site Actu Latino regrettait à son tour la poursuite de la déforestation en Bolivie avec la perte de 350 000 hectares par an.

Début septembre 2019, la Bolivie avait perdu un million d’hectares de forêt en seulement quatre mois d’incendies intenses et ce malgré l’intervention du président Evo Morales, venu en personne apporter son concours aux pompiers pendant quelques heures, en pleine campagne présidentielle et entouré de plusieurs équipe de journalistes. Et pendant que le président essayait de redorer son image, la colère des indigènes contre sa politique environnementale se traduisait par une marche d’un mois arrivant à Santa Cruz de la Sierra, peu avant le premier tour de l’élection présidentielle en octobre.

Par ailleurs, la construction de plusieurs barrages a été lancée pour produire et exporter de l’électricité vers le Brésil, avec pour effet parfois d’inonder des zones protégées, comme dans le cas du projet controversé de Cachuela Esperanza sur le fleuve Madera.

Autre désastre écologique engendré en partie par des décisions économiques, le lac Poopó s’est progressivement asséché jusqu’en 2015 alors qu’il s’étendait sur une surface de 2 337 km² et constituait le deuxième plus grand lac de Bolivie après le lac Titicaca. La combinaison du réchauffement climatique et des détournements des sources d’eau, pour des activités minières et agricoles, a eu raison du lac : les précipitations saisonnières ne permettent plus de recharger le lac. Conséquence : plusieurs communautés locales, qui vivaient des activités de la pêche, ont été contraintes de migrer vers les villes.

On se demande bien dès lors pourquoi le conseil d’administration de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a décerné le titre de Docteur Honoris Causa à Evo Morales en novembre 2015 alors que sa politique anti-écologique était déjà mise en cause par la presse et que des troubles sociaux-environnementaux étaient réguliers depuis 2011. Qu’il s’agisse du quotidien bolivien Pagina Siete dénonçant la décision du gouvernement de déclarer irrégulières 38 ONG environnementales en septembre 2015 ou de Courrier international soulignant le double discours d’Evo Morales en novembre 2015, l’université ne pouvait ignorer cet aspect négatif de la politique économique d’Evo Morales.

Dès lors, si les historiens mettront certainement au crédit d’Evo Morales le miracle économique et social des années 2006-2019, ils ne manqueront pas aussi d’inscrire à son débit le désastre écologique qu’il aura encouragé pendant tout ce temps et que la Bolivie devra payer encore longtemps.

Pascal DROUHAUD

Président de LATFRAN

David BIROSTE

Vice-Président de LATFRAN